Escolhe a tua loja FNAC

Todas as Lojas

“Se só tens oito segundos para mostrares o que vales, está tudo acabado”

Vinte anos depois do primeiro concerto, Noiserv edita 7305, um disco que conta os dias de um percurso inteiro. Não é um álbum comemorativo, mas a inevitável reflexão de quem se habituou a conversar com o tempo: o tempo que passa, o que se repete e o que ainda resta para sentir. “Parece que vivo sempre meio assustado com esta questão do tempo a passar”, admite, com a serenidade de quem ainda encontra, em cada canção, o mesmo arrepio que o fez começar.

Antes de cometer algum erro, quero começar por perguntar como é que devo dizer o nome do novo disco: Sete mil trezentos e cinco? 7-3-0-5, como um código postal?

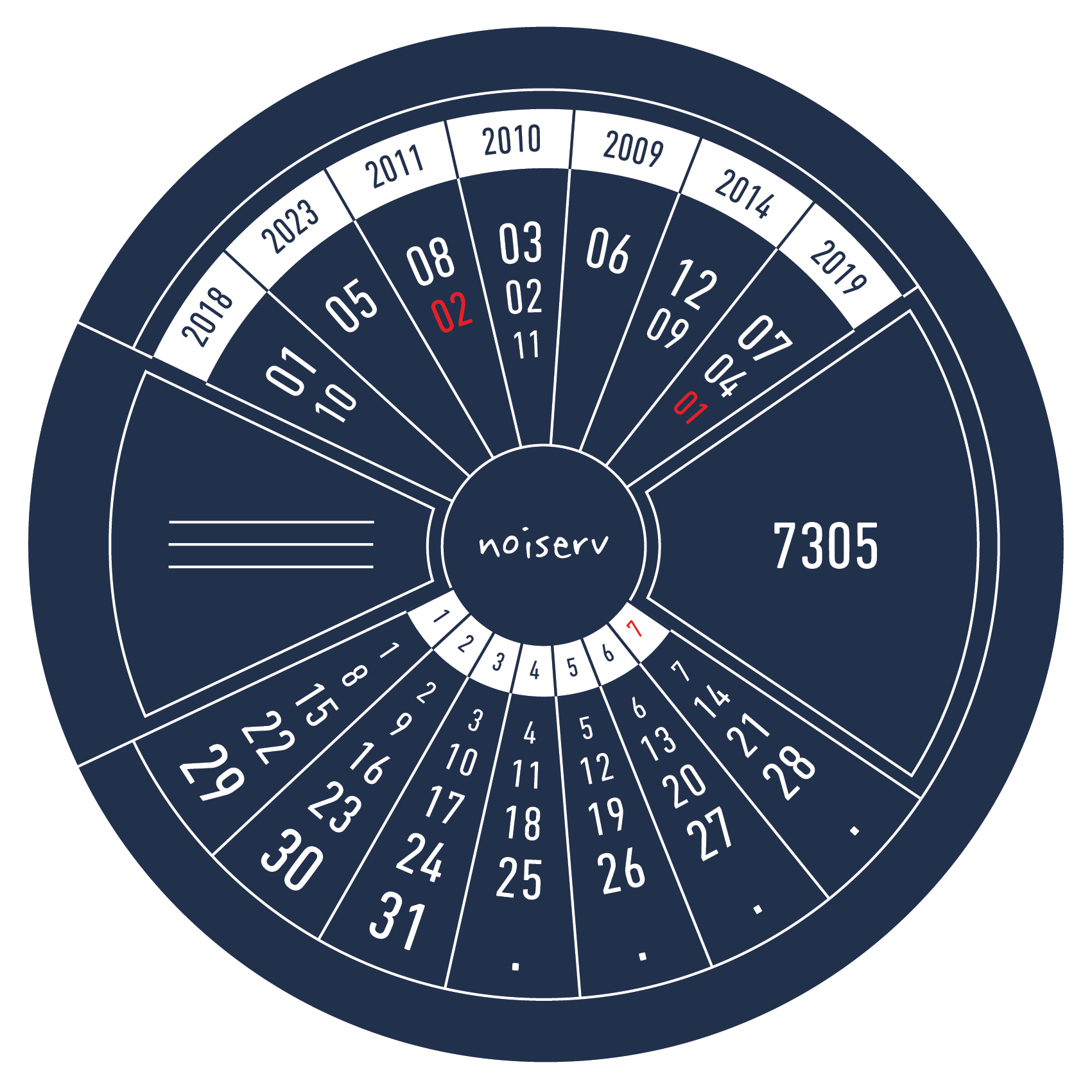

Tendo em conta o conceito do disco, ou o significado deste número, a maneira mais correta seria dizer sete mil trezentos e cinco (7305), porque é o número de dias que correspondem a 20 anos já passados de Noiserv. Mas se alguém disser 7 3 0 5, também estará certo. Pode ser, por exemplo, o código postal de algum lugar que represente estas músicas, ou todas aquelas que fui fazendo. Não há propriamente uma forma certa ou errada, mas, sendo fiel ao conceito, seria sete mil trezentos e cinco.

Não receias que esta data redonda possa acabar por roubar atenção ao disco?

Não sou de comemorar números redondos. A única vez que o fiz foi em Lisboa, num concerto que comemorava os 13 anos. Ou seja, achei que era engraçado fugir aos 5, aos 10, aos 15, aos 20. No início, quando disse que queria fazer este disco, não era para comemorar, mas para que coincidisse com a data dos 20 anos. Havia, na altura, a ideia de que pudesse ser uma compilação das músicas que eu achava mais relevantes. Portanto, espero que não roube. É um novo disco, que por acaso bate nos 20 anos, não é um disco comemorativo.

Que peso é que estes 20 anos têm nestas músicas?

Há o peso principal, que é o de estar a fazer estas músicas praticamente 20 anos depois do primeiro concerto. Portanto, todas as minhas vivências, todas as minhas experiências — não só em palco, mas também em estúdio — a compor, novos instrumentos, novas dinâmicas, [música] em português e inglês, tudo isso, nestes 20 anos, estará sempre retratado neste disco. Tanto é que, conceptualmente, há aqui algumas coisas que ligam a estes 20 anos. O próprio título é uma referência, assim como a própria capa. É um género de calendário perpétuo.

Além disso, outra ideia: as músicas têm um título principal, mas têm um código antes desse número, e esse código é 20, ponto, mais dois números. Na verdade, é como se fosse um número de código para mim. 20.05 é uma música que eu acho que conceptualmente seria mais semelhante com o que fiz em 2005; 20.08, a que acho que conceptualmente seria mais parecida com o disco de 2008. São as datas em que lancei algum disco ou EP.

Tentei, depois, manter o desafio inicial. Há uma coisa curiosa, ou pelo menos eu acho engraçada. A primeira música deste disco, essa tal de 20.05, começa com o mesmo acorde da primeira música que fiz para o EP de 2005. Mais à frente há outras coincidências. A faixa de 2016, que representa o disco desse ano — um álbum só de voz e piano —, também começa com o mesmo acorde de uma das músicas desse trabalho. Há uma ligação clara a esse percurso e espaço temporal. Há muitas ligações conceptuais a estes 20 anos, mas continua a ser um disco totalmente novo. Todas as músicas são inéditas, feitas agora, e por isso mais atuais.

Pode dizer-se que 7305 pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem?

Não pergunta diretamente, mas faz uma análise sobre o tempo. Não é que eu tenha ido ouvir as músicas, porque sei exatamente quais são, mas inevitavelmente, mesmo não sendo uma compilação das melhores dos últimos 20 anos, acaba por ser uma abordagem minha a todo o tempo que passou e à forma como o compreendo. Ao que era quando tocava em 2005. Com o passar dos anos, a minha vida também foi mudando — muito em função do sucesso e da forma como as pessoas iam sentindo a minha música. Portanto, é um disco que, embora a temática das canções não seja toda sobre o tempo — algumas falam disso —, não deixa de pensar sobre o tempo que passou.

O tempo está muito presente na tua música.

Sim, parece que vivo sempre meio assustado com esta questão do tempo a passar, de termos pouco tempo, de percebermos se o tempo de uma determinada coisa já acabou ou não. As minhas músicas falam muitas vezes sobre as coisas que me preocupam ou que inconscientemente me afetam, e eu acho que o tempo é uma delas. Não é só o tempo que nós temos, não é só o facto de vivermos X ou Y anos, mas esta ideia de estarmos a dedicar-nos a uma coisa. Neste caso, a música: será que eu ainda faço parte disto? Será que eu ainda tenho, dentro de mim, a vontade ou a paixão de fazer? Será que este tempo acabou ou não acabou?

Até numa das fotografias promocionais da Vera Marmelo está lá um relógio.

Sim, isso é uma brincadeira para esta ideia dos 20 anos. [Os ponteiros desse relógio estão] A marcar o 2 e o 0.

Não fui a esse nível de detalhe, mas parece-me que tu vais sempre.

Se calhar porque gosto de fazer as coisas com antecedência. E acho muita piada quando vários elementos diferentes se reúnem num mesmo conceito. Quando tirei a fotografia com o relógio, pensei: olha, podia ser um elemento que marca a questão do tempo, porque não deixa de ser um tal disco dos 20 anos. Podia ser giro isto ter aqui os 20 anos, ou ter aqui um ‘2’ e ‘0’. E até acho mais piada essas coisas nem serem muito explicadas. Muitas delas as pessoas só percebem passados anos.

Por exemplo, no disco de 2013, o Almost Visible Orchestra, na capa havia uma placa de madeira cravada no chão, com ‘A.V.O.’. A própria placa tinha uma falha no sítio do ‘O’. Aquilo eram as iniciais do nome do disco, mas na verdade o disco tinha sido feito em homenagem à minha avó. Poucas pessoas perceberam, porque eu tentei que não fosse “é um disco para a minha avó”. Tentei que não fosse esse o assunto, era um disco novo. Se calhar, 10% perceberam quando saiu, e quatro ou cinco anos depois é que me perguntaram: “Mas isto aqui na capa tem alguma relação com a tua avó?” E eu digo: “Tem, e é giro só repararem agora, porque isso não foi óbvio no princípio.” Portanto, acho muito giro quando esses pequeninos pormenores estão lá, para depois irem surgindo aos poucos. Sou assim meio viciado nisso e, se fizer as coisas com tempo, tenho tempo suficiente para me ir lembrando de muitas coisas dessas.

E com tempo foram saindo os singles deste disco, um por mês. Não é a primeira vez que escolhes esta estratégia, já o tinhas feito no disco anterior [Uma Palavra Começada por N]. Porque é que dás tanto tempo a cada tema?

Há várias teorias nesse campo. Há quem ache que, se as músicas forem sendo mostradas antes, quando o disco sai já não é tão surpreendente. Claro que não revelei tudo: há três músicas que o público só conhece quando o disco sai. Mas vivemos numa altura em que até se questiona o próprio interesse de lançar um disco. Será que ainda faz sentido lançar um álbum inteiro e não apenas singles, já que as pessoas têm cada vez menos tempo para ouvir tudo? E quando um disco demora tanto tempo a fazer, há um sentimento quase assustador — não só pela questão do tempo, mas também pelo medo de se fazer algo e isso passar despercebido. Um disco não é apenas o single que o acompanha; é um conjunto de histórias que marcam um momento. Já no disco de 2020, o anterior, quando fiz exatamente o mesmo processo, senti que, lançando uma música por mês, dava a cada uma mais hipóteses de ser ouvida com atenção.

Claro que existe a ideia de ouvir o disco todo — o alinhamento foi pensado para funcionar, e neste caso, com a questão dos anos, há uma evolução quase musical entre as diferentes estéticas —, mas acredito que, ao lançar uma música por mês, dou mais vida a cada uma. Essa é a ideia principal. Sim, também funciona como uma forma de anunciar, de forma contínua, que o disco está a caminho. Mas, no fundo, cada música — seja a que sai em agosto ou em maio — tem o seu mês para respirar, para quem quiser ou para quem me descobrir nesse momento perceber que há um foco naquela canção. E porquê essa? Não houve uma escolha específica do tipo “tem de sair neste mês”.

Não houve?

Não houve. Eu sabia que as músicas tinham algumas valências: umas, naturalmente, mais orelhudas — a pensar, por exemplo, na rádio — e outras com convidados que poderiam despertar mais curiosidade em ouvir. Em vez de lançar logo as três com convidados no início — podia resultar, mas também podia não fazer sentido —, não pensei tanto na parte estética. Pensei antes assim: a primeira podia ser uma que causasse alguma estranheza; depois, uma com um coro de muitas vozes, talvez essa; e assim fui fazendo a escolha.

Esse primeiro single, 20 . 05 . A self-conversation is too loud for an empty room, tem um coro de oito vozes composto por Afonso Cabral (You Can’t Win, Charlie Brown), Ed Rocha e Catarina Salinas (Best Youth), Bia Maria, Rui Gaspar e Telmo Soares (First Breath After Coma), Selma Uamusse e André Tentugal (We Trust), amigos com quem partilhaste estes 20 anos.

Achei que, embora nos outros discos exista sempre esta ideia — que não considero nem boa nem má, é simplesmente como sempre aconteceu — de que sou eu, num momento musical meu e até bastante solitário, desta vez, não sendo um disco comemorativo, mas saindo na altura dos 20 anos, seria interessante abrir a porta a todas essas pessoas que ainda estão por aí. São pessoas com quem me fui cruzando, com carreiras que começaram mais ou menos na mesma altura que a minha, como se fôssemos da mesma “turma” naquilo que fazemos, ainda que com estilos e intensidades diferentes. Isso acabou por ser quase um agradecimento a essas pessoas.

Em Portugal não há assim tanto público, talvez, para a música mais alternativa, e eu acho muito importante sentirmos que estamos todos na mesma “luta” — e quando digo “luta”, não é num sentido negativo —, e com a mesma vontade de chegar a mais pessoas, tocar em lugares com melhores condições, ajudarmo-nos, partilhar opiniões, dizer “o que achas desta música?”. E são opiniões relevantes. Tê-los neste disco, que assinala estes 20 anos, é quase um agradecimento. E, claro, são mais-valias: são excelentes músicos e tornam a música mais especial.

Entre os convidados estão também A Garota Não e a Milhanas.

Também há outro convidado, o João Correia, que é baterista, tem o projeto Tape Junk, e toca numa das músicas que não saíram nos lançamentos prévios. Na minha opinião, é o melhor baterista português. Faz lá um solo final inacreditável e fecha bem o disco também.

Os vídeos, da produtora audiovisual Casota Collective, têm elementos comuns: a cor azul e um balão. O que nos podes dizer desta colaboração e que significam estes elementos?

A questão dos vídeos já não é tão solitária da minha parte. Também tinha trabalhado com eles em 2020. Fazemos muitas reuniões, pensamos em muitos conceitos e ideias; é um processo bastante partilhado, até chegarmos à ideia final. A única premissa inicial que tenho é: se quero lançar uma música por mês, faz sentido que cada música tenha um vídeo e que haja relação entre eles, para não parecerem momentos soltos. Em 2020, a ideia era tudo acontecer ao mesmo tempo, mas em diferentes realidades na mesma sala ou lugar. Aqui foi diferente: a ação é apenas uma, vista de formas distintas, o que liga com o conceito do disco, como se cada música fosse uma perspetiva diferente de Noiserv. A questão do azul e do balão vem da narrativa possível, do que poderia funcionar. Surgiu dessas muitas reuniões. Ninguém chega com tudo, surgem ideias, aprofundam-se e chega-se ao conceito.

E que disco é este? Além do peso dos 20 anos e das referências aos primeiros discos e EPs, o que é que o distingue, o que é que vamos ouvir?

Espero que a pessoa, ao longo dos anos, vá sempre evoluindo e, no meu caso, a todos os níveis: letras, melodias, complexidade — ou simplicidade — de cada música. Espero que haja sempre alguma evolução. Quem gosta da minha música, espero que continue a gostar. Podem esperar um disco, acima de tudo, coerente com o meu gosto — gosto esse que também vai mudando. Depois há dois momentos um pouco diferentes: nesse tal código das datas, a música número 7, que começa com 20.25, é mais política e aborda uma temática atual; não é a musicalidade que a torna atual, é o que eu digo. Depois há a 20.27 e a 20.82. Poderia eventualmente acontecer, em 2027, eu lançar um EP mais eletrónico, como essa música é; e a 20.82 é mesmo “de futuro”; 2082, o ano em que farei 100 anos, se não morrer entretanto. Fala disso, de como seria a música que faria aos 100 anos. Não no sentido dessa pessoa, aos 100, falar comigo, nada disso, mas acreditando que interiormente não mudamos assim tanto, ou pelo menos lutamos para não mudar. A música fala um pouco desse envelhecimento da própria música. Portanto, as pessoas podem esperar um disco novo, com músicas de que gosto. A partir daí, o público tem sempre o seu lugar, que quem faz não controla. Eu faço com o meu barómetro — o meu gosto — e espero que isso seja suficiente para que as pessoas continuem a gostar e não fiquem desiludidas.

O teu gosto tem mudado? E essa evolução no gosto condiciona a música que fazes?

Acho que há várias mudanças. Pelo menos na composição, quando foi o segundo disco, o de 2013, tinha a ideia de que quanto mais cheia estivesse a música, melhor. Havia sempre um cantinho nos fones que não estava preenchido e eu punha sempre qualquer coisa ali. Para quebrar isso, fiz o disco de 2016 só de piano, que me deu um cuidado maior com o silêncio que a própria música pode ter. O disco a seguir já tem um pouco desse cuidado.

Nos primeiros anos, não tinha capacidade musical para fazer o meu gosto, é complicado explicar; as músicas eram mais simples do que, às vezes, o meu gosto pedia. Não que eu não gostasse delas, gostava, e achava que era o melhor que conseguia fazer. Essa capacidade foi melhorando. É como se fosse aprimorando um gosto que sempre lá esteve. No fundo, as músicas têm de ser contemplativas, melancólicas — pelo menos dizem que são demasiado melancólicas ou demasiado tristes —, e essa linha está sempre lá. As bandas que gosto de ouvir não mudaram assim tanto; há três ou quatro que ainda oiço hoje, antigas e novas. O gosto é mais ou menos o mesmo, mas fui ganhando capacidade para aprimorar a técnica de composição.

Essa técnica foi influenciada, de alguma forma, pela tua experiência a compor para cinema ou teatro? Nomeadamente nessa gestão dos silêncios?

Acho que tudo o que tenho feito — teatro, cinema, dança e outras coisas — é muito importante. A dança, em particular, tem um papel essencial, porque é um lugar de experimentação. Enquanto numa canção há verso e refrão (ou não), e dois ou três minutos para contar uma ideia, no teatro e na dança não é assim. No cinema, às vezes, há uma cena muito intensa, com diálogo igualmente intenso, que só precisa, durante 15 minutos, de um som de fundo quase impercetível. Aprendi muito com esses projetos. Lembro-me de um com o Rui Horta, de dança: estava a somar sons com a guitarra e percebi — “isto são coisas a mais”. Houve um momento em que estava só a tocar algo muito simples, enquanto duas raparigas dançavam, e percebi: isto não precisa de tanta coisa; só preciso de realçar um pouco a emotividade do que estão a fazer.

Isso aconteceu no teatro, na dança e no cinema. São lugares de descoberta de sensações. E a importância do silêncio ganha ainda mais destaque: quando a música está sempre presente e, de repente, sai, esse momento é o mais forte. O músico tem de perceber isso. Na verdade, não é mais forte quando a música não está, é mais forte quando a música sai — mas, para isso, a música tem de ter sido forte o suficiente antes, para que, quando sai, esse “buraco” crie um espaço mais intenso. São aprendizagens.

O convite do Miguel Gonçalves Mendes para integrares a banda sonora de José e Pilar foi, de certa forma, o ponto de partida da tua relação com o português nas canções. O que é que esse desafio te despertou na composição? E como foi perceber que cantar em português também tinha lugar nessa tua linha de gosto?

Foi uma sucessão de acontecimentos. Começou com o Miguel a perguntar se podia usar algumas músicas do meu primeiro disco, o de 2008, num documentário que estava a fazer sobre o José Saramago, que viria a ser o José e Pilar. Eu disse que sim, vi o filme e sugeri: “Se calhar ficava ainda melhor se eu fizesse músicas originais para aqui. Podes usar as que quiseres, mas posso fazer mais originais.” O Miguel, tal como eu, demora bastante tempo a fazer as coisas, e permitiu que eu compusesse uma série de temas instrumentais. A certo momento disse: “Vou fazer o trailer e queria que fizesses uma música cantada, em português. Sei que nunca fizeste, mas se não fizeres em português, não uso nenhuma tua.” Disse-o em tom de desafio e brincadeira. Eu pensei: “Nunca fiz.” As minhas referências eram os anos 90 — Pearl Jam, Nirvana, Radiohead —, tudo em inglês. Havia Sérgio Godinho, Fausto, coisas dos meus pais, mais lá atrás. Pensei: “É engraçado experimentar.” Gosto de fazer algo que nunca tenha feito. E todo o trabalho naquela música, quase a descobrir-me a cantar em português, deixou ali um “bichinho”: um dia gostava de fazer um disco mais em português. Os discos não os faço no ano anterior [ao lançamento]; são rascunhos que vão surgindo e ficando guardados.

Quanto tempo demoras a fazer um disco?

Quase desde o momento em que o disco anterior sai, esvazio o saco de rascunhos e começo outros. O disco anterior saiu em 2020, portanto desde 2019 já teria rascunhos para este. Na altura do Palco do Tempo, música do José e Pilar, eu já teria o de 2013 pensado ou estruturado, quando depois fiz a tal quebra para um disco só de piano, porque estava a fazer tudo igual — as mesmas métricas, as mesmas camadas. Pensei: queria fazer um disco maioritariamente instrumental, mas podia cantar uma ou duas em português. Isso é o de 2016. Depois senti: se calhar faço um disco todo em português, mas saindo do piano e voltando às camadas. Em relação à pergunta, o desafio surgiu no Palco do Tempo, quando me descobri a cantar em português, e nasceu a vontade de, mais à frente, voltar a experimentar. Surgiu no disco de 2016 — o de piano, com três temas em português —, depois o de 2020 já é todo em português, e agora este, que representa períodos diferentes, tem também alguns temas em português. O próximo, não sei.

Fechado este disco, já abriste esse novo “saco de rascunhos”?

Neste momento tem lá uma ou duas coisitas, coisas que ainda não são nada. Há coisas que ficaram de fora deste e depois são “repescadas” para outros projetos — teatro, banda sonora — ou ficam numa pasta “Músicas por usar”. Tem para aí 70 pastas. Às vezes vou lá, outras esqueço-me que existem.

É um saco muito organizado?

Já foi mais desorganizado. Percebi que, se fosse desorganizado, era como se o saco não existisse. Agora existe numa pasta no computador. Tenho vários rascunhos no telefone e, como não estão na pasta organizada, acabo por esquecer que existem. Quando os encontro, faço o download e meto na pasta com um nome qualquer — “piano”, “piano azul”, “piano verde” —, coisas que me deem referência quando as voltar a ver. Vão ficando ali. Muitas vezes, depois surge um projeto — de cinema, teatro, dança ou outra música — e penso: “Isto encaixa.” Nunca é a música feita: ali há apenas 20 ou 30 segundos, um gatilho para depois criar qualquer coisa.

Tens um método de trabalho?

Não tenho muito método. Tenho...

É que a tua cabeça parece estar sempre a fervilhar.

Agora estou a fazer um jogo de tabuleiro, que não tem nada a ver com música, mas às vezes tenho ideias. Faço muitas viagens de carro, passo muito tempo sozinho e estou muitas vezes a pensar. Em relação à música, não sou muito organizado. Nestes primeiros concertos vou estar focado em perceber como tocar isto tudo ao vivo; mais à frente, nos soundchecks, às vezes nem gosto de tocar as músicas que vou tocar, para que, quando as tocar em concerto, haja ali uma… Não é surpresa, mas como não toco há um ou dois dias, fica mais emotivo. Muitas vezes, no soundcheck, estou a fazer acordes, acho giro, “espera aí”, ponho o vídeo a gravar e, mais tarde, lembro-me de ver esses rascunhos e juntá-los às pastas. Quando penso “está na altura de um disco novo”, vou a esses lugares, vejo o que ficou e se ainda faz sentido. Não tenho o método de “todas as segundas às 10 faço uma música nova”. Tenho só a regra de tentar guardar, porque percebi que, se não o fizer, desaparece.

Numa entrevista de 2020 à Rimas e Batidas, disseste que “o bom de questionar é perceber que nunca vamos chegar a uma grande conclusão”. Que perguntas continuas a fazer-te, mesmo aos 20 anos de Noiserv?

A nível musical, vou sempre fazer muitas perguntas. A pergunta-pilar é perceber se a música que estou a fazer tem validade, ou se — como dizia há bocadinho — o meu tempo já passou. Não é ter mais ou menos idade: é perceber se ainda tenho a mesma motivação ou o mesmo gosto do princípio. Tenho sempre essa dúvida quando começo, e, felizmente, consigo respondê-la quando inicio uma música nova. Há um momento de “clique”, fico arrepiado e percebo: “Ainda está cá.” Depois, a nível pessoal, tudo é questionável: a nossa presença na Terra, o porquê de estarmos aqui. Não acreditando eu em nada antes nem depois — ou, se existir, o facto de eu não me lembrar tira-lhe o interesse —, há sempre essa questão. A nível musical, é isto: a cada disco nunca sei se vou fazer outro ou não.

Um novo disco é sempre o último?

É sempre o último até aquela altura. Não digo que é o último porque não quero fazer mais; às vezes tenho é receio de que possa ser o último porque posso não conseguir fazer outro. Quando o faço, penso: “Já está aqui um disco novo.” É como uma corrida com várias metas — não há uma meta final, há várias. E se tiver de parar numa delas, está tudo bem, embora eu preferisse que não fosse assim.

Mas porquê?

Não sei. Acima de tudo, se não me der… A música sempre foi uma paixão de criança, muito intensa, e eu nem consigo explicar de onde surgem as melodias, a primeira palavra, a primeira frase. Surge desse arrepio: faço três notas no piano e penso “ai, que giro, isto tem de ser qualquer coisa.” Pode haver um dia em que deixe de sentir isso. E o maior medo é exatamente esse, deixar de o sentir. Não quero deixar de ser fiel a esse sentimento. Se um dia o perder, não quero fazer à pressa, por obrigação, ou num determinado estilo só porque é o que funciona e me permite viver da música. Essas variáveis têm de continuar preenchidas da mesma forma: o prazer de fazer, o entusiasmo quando a música fica fechada. Quase todas as músicas têm um momento em que chorei. Não de tristeza. Muitas vezes é de... “Ai, como é que consegui fazer isto?”. Enquanto isso acontecer, acho que está tudo certo.

No fundo, tu és quase o teu primeiro ouvinte. O teu primeiro espectador.

Acho que sim. O facto de eu demorar muito tempo a fazer as coisas faz com que ensaie muitas, muitas vezes. Tenho uma teoria: se ouvir mesmo muitas vezes e não me saturar, nunca mais me vou saturar. Tenho de conseguir ouvir essas vezes todas, como ouvinte quase pela primeira vez — crítico, e bastante crítico — para que a música prevaleça no tempo e eu não pensar “não devia ter feito assim”. Enquanto tiver medo de perder essa sensibilidade... Se ela desaparecer, não quero fazer mais. Mas acho que estou longe disso; neste disco senti-a no máximo. A vida pode mudar e deixar de fazer sentido. É sempre o último nesse sentido.

Quando é que essa sensibilidade para a música surgiu?

Fui tendo várias fases. Há as que não me lembro — os meus pais contam que pedia para gravar videoclipes nas cassetes VHS e ficava a vê-los. Mais tarde, adolescente, com 12 ou 13 anos, tive uma banda com amigos. Tinha cassetes com o Unplugged dos Nirvana e três ou quatro concertos dos Pearl Jam, e ver aquilo era muito emotivo. Como não tinha músicos na família, nem imaginava que aquela realidade pudesse ser a minha, mas aquilo era intenso. Lembro-me de ver uma banda a tocar no liceu... O baterista, que tinha o cabelo comprido, a tirar a bateria do carro... Foi a primeira vez que estive tão perto dos instrumentos. Aquilo era uma coisa arrepiante. Tudo isso foi a descoberta de uma paixão que já lá estava — não sei bem quando começou, mas estava lá.

Depois tive uma banda mais séria, com ensaios e estúdio, já aos 18 ou 19. Gravei três músicas fora desse projeto e concorri ao Festival Termómetro Unplugged, já como Noiserv. Fui tendo oportunidades, e essa paixão foi enchendo essas oportunidades. Tive sorte de ser convidado para cinema, teatro, dança — coisas que me puseram com a cabeça sempre neste sítio criativo.

E onde é que entra o livro Três-Vezes-Dez-Elevado-a-Oito-Metros-por-Segundo, lançado em 2022?

Entra num desses desafios. Antes de ser livro, foi um conto pequenino — um terço do texto — para uma compilação. Disseram-me: “Tu gostas de escrever letras, não queres fazer um conto?” Eu: “Está bem.” Foi como o ruído industrial para a dança: abrir o computador e tentar escrever algo maior do que uma letra. Esse conto saiu na compilação. Eu nunca tinha escrito um texto tão longo; escrevi sem saber bem o que ia escrever. A primeira frase foi sempre a mesma: “Três luzes acenderam ao mesmo tempo em três janelas diferentes.” Depois fui descobrindo a história à medida que escrevia.

Isso está no livro, até graficamente.

Depois teve outra valência: pensei que não tinha descoberto a história toda — havia um limite de caracteres e de tempo. Comecei a completá-la quando tinha tempo livre, até ficar fechada. Quis fazer uma edição em livro. Falei com o André Santos, que tinha um projeto gráfico muito ligado ao trabalho com papel e recortes. Queria que o livro tivesse muitos recortes, com essa ideia de ver “através” das coisas. O livro fala sobre olharmos com cuidado e vermos através; daí os cortantes e o grafismo.

E ficas por aqui ou terá continuidade?

Não sei. Achei divertido e entusiasmante criar uma história maior do que uma letra — a letra é mais poética, filosófica, metafórica, menos objetiva. Por muito que isto também possa ser metafórico, aprofunda mais uma história. Acredito que um dia poderei fazer outro livro desta forma. Não sei quando, mas, acabando este processo do disco, vou começar a ter mais ideias. Pode acontecer.

Há pouco falavas em viver da música. Um músico português tem de trabalhar mais do que um músico britânico ou brasileiro?

Depende. Pode ter de trabalhar em mais coisas diferentes dentro da música, se quiser trabalhar só em música. Depende também dos estilos: há estilos mais vendáveis, palcos maiores, cachês mais altos, e a pessoa vive desses valores. O que sinto em mim e nos amigos que vivem só da música é esta ideia de ser “polvo” e fazer muitas coisas. Felizmente, nunca fiz isso por “ter de”, mas porque cada desafio novo é uma aprendizagem. Se olharmos para trás, é essa forma de fazer coisas diferentes que permite viver da música.

Se se pensar só em concertos, há outro problema: o país é pequeno e a internacionalização é quase zero. Em estilos específicos, como o Fado, há uma rede bem construída para viajar. Eu já tive experiências fora, felizmente, mas é sempre uma entrada grande. Uma banda inglesa, com a mesma dimensão de alguns músicos nossos, espalha essa dimensão pelo mundo e vive só de concertos; toca no país e fora.

Em Portugal, lanças um disco e, se correr bem, tens três ou quatro meses de concertos. Lá fora, terias outros quatro meses noutros países; quando voltas, os sítios estão prontos a receber-te outra vez — e assim sucessivamente. Portugal está muito fechado. A maneira de viver só da música é fazer muitas coisas e estar disponível para todo o tipo de projetos relacionados com a música. Se a pessoa quiser ser apenas “o músico do projeto” e não quiser fazer mais nada, tem de arranjar outro trabalho e ter a música ao mesmo tempo.

Em 2018 mencionaste à webzine Arte-Factos que um dos concertos marcantes foi no Super Bock Super Rock 2011, quando percebeste que tinhas uma plateia grande. Hoje, há outro concerto que te tenha surpreendido tanto quanto esse?

Tento contrariar a ideia de que há um concerto mais importante do que os outros. [Esse do Super Bock Super Rock] Foi um dos concertos com mais público — não só por minha causa, toquei antes de artistas maiores —, e foi intenso. No dia a seguir toquei em Cancela Velha, no Algarve, num sítio adaptado de um antigo cemitério, muito pequenino, com 80 cadeiras e um palco de gravilha. Felizmente, esgotado. É um choque tocar para 15 mil pessoas e no dia seguinte para 80. Mas acho que a vida me tem ensinado que os dois concertos são igualmente importantes.

Para quem gosta muito de música, como eu, tocar em Paredes de Coura — e felizmente já lá toquei algumas vezes — é sempre um momento muito especial. Não acho que, podendo escolher, tirasse todos os outros só para ter aquele; acho que faz sentido é ter todos. Mas é verdade que é um sítio onde vi grande parte dos concertos que mais me marcaram. Vi concertos muito bons, de bandas de que gostava muito. É ali que a ideia do sonho de ser músico parece tornar-se real.

Conheci as tuas primeiras músicas há muitos anos, no MySpace — um espaço que, de certa forma, servia de curadoria e descoberta. O teu primeiro EP, recordo-me, estava disponível para download gratuito na Merzbau. Hoje o cenário é outro: vivemos na era do streaming, e muitos artistas — dos Massive Attack a outros — têm questionado essas plataformas e retirando a sua música dos seus catálogos. Uns em protesto, por exemplo no caso do Spotify, contra investimento do CEO numa empresa de tecnologia militar; outros pelo pagamento e redistribuição. Qual é a tua leitura deste mercado? E já te passou pela cabeça retirar a tua música de alguma dessas plataformas?

É um problema sem uma única forma de olhar. A sociedade levou-nos ao ponto em que as pessoas já não compram discos — e muitas já nem têm como ouvir. O vinil está mais na moda, mas, comparado com o CD, é diminuto; os carros e os computadores já não têm leitor de CDs. Algumas pessoas ainda compram gira-discos, mas estamos reféns das plataformas digitais. Se alguns artistas conseguem posicionar-se fora delas, ótimo; mas os mais pequenos, se saírem, as pessoas nem sabem que existem. Acho que o mundo está construído de forma que a multinacional destrói um bocadinho tudo. O Spotify não é só streaming — tem investimentos noutros setores para gerar mais dinheiro —, e isso, acho, está errado. Mas tirar tudo das plataformas é assumir que desapareces do único lugar onde as pessoas te ouvem. Os pagamentos são diminutos; se recebes 0,0001... por audição e o Spotify tem lucros abismais, algo não está a ser bem distribuído, porque o negócio é feito com a música que os artistas lá põem. A resolução tem de ser outra; caso contrário, estás apenas a cortar a ligação com as pessoas.

Se as pessoas fossem mais interessadas, se as outras empresas não tivessem cortado as formas de ouvir música, seria um conjunto de atitudes que permitiria dar-te ao luxo de sair. Há casos e casos. Quanto ao boicote, só funciona se for geral e obrigar a comportamentos diferentes. A nível individual, se fizeres sozinho, arriscas-te a que as pessoas não te oiçam. Não quero ser egoísta, mas ou é uma reação em massa ou funciona apenas nos casos que são notícia. Está errado, sim, mas tem de haver um plano B, para que o resultado não seja deixar de ser ouvido. Infelizmente, estamos reféns dessas plataformas — e acho que vai piorar.

E a classe artística em Portugal ainda não está preparada para isso?

Acho que o público está cada vez mais preguiçoso pela facilidade. Se cortares a tua ligação nesses lugares, só fazes com que essa preguiça não chegue ao que tu fazes.

Perdemos o interesse nos últimos anos? O que é preciso fazer para contrariar essa preguiça?

É complicado discutir isso só numa conversa. Tem a ver com o caminho que a sociedade tem seguido: Instagrams, TikToks, a banalização do tempo. Vi um estudo que dizia que o tempo médio de atenção de uma pessoa para um vídeo é de oito segundos. E nós a discutir como fazer vídeos bonitos e ligados à música… Se só tens oito segundos para mostrares o que vales, está tudo acabado. Claro que não são todos assim, mas estamos a chegar a esse ponto: pouco tempo para tudo.

Não sei como contrariar. Tem a ver com as escolas, com a educação musical e artística, que é cada vez menor, com o facilitismo dos telemóveis. Nós ainda falamos da Merzbau; eu, quando trabalhava na Siemens, com um amigo que gostava muito de música, descobríamos um blog de discos novos, sacávamos tudo e tínhamos discos e discos com música.

Um crime que já prescreveu.

Já na altura falava muito disso com o Tiago Sousa [fundador da extinta editora]. É um “crime” relativo e está ligado às questões das plataformas digitais. É um crime as pessoas terem desaprendido a ideia de que fazer música tem um custo. Mas, se for a única forma de te ouvirem — assumindo que daí a tua música entra na vida das pessoas, fazes concertos e elas vão —, é um mal ligado a um bem a seguir. A Internet dava-te oportunidades; hoje tira-as. A oferta é demasiada. Já não interessa ficar 30 minutos a olhar para uma cascata; interessa a fotografia para mostrar aos amigos.

Dizem que, há anos, as pessoas tinham mais pelos porque andavam mais despidas; começámos a usar sweatshirts e os pelos foram sendo menos (pelo menos nos braços). A evolução ia no sentido de melhorar; agora, esta era digital tão grande faz com que se perca o gosto pelas coisas. E depois já nem se tem essa noção. Não sei qual é a solução. Parece-me triste perder o prazer de se emocionar. Emoção não é chorar de tristeza; é sentir as coisas. Uma casa toda branca, sem nada, não tem interesse — o que é giro é o livro com os bilhetes guardados. Lembro-me dos bilhetes com a imagem da banda; são esses que guardo. Quando o bilhete é só um papel, tem a memória na mesma.

O que é que te tem emocionado, o que é que te tem arrepiado? Isto para perguntar: o que é que estás a ouvir?

Quando estou em período de fazer um disco, ouço muito poucas coisas, porque estou sempre a ouvir estas misturas. Tenho sido coerente com o que oiço sempre — os Radiohead ouço quase sempre. Bandas novas não sei dizer. Gosto muito de ouvir música portuguesa; quando sai algo novo, gosto de ouvir — não para perceber “como estão a fazer”, mas porque gosto de sentir que as pessoas gostam de fazer música. Por exemplo, o disco da Bia Maria, que é uma das convidadas naquela música com o coro, é espetacular. Já saiu há uns dois anos, acho, e ainda outro dia o estava a ouvir. É muito bom. Ontem estava a ouvir o da Carminho — saiu a semana passada, acho —, comecei e ainda não acabei. É muito engraçado, tem muitas fusões; claro que é Fado, mas, como tem o guitarrista que era dos Linda Martini, notas ali uma melancolia que o Fado já tem, mas não nesse nível de rock. Em nomes que ando a ouvir, é um mau período para me fazeres essa pergunta: quando estou no estúdio, estou sempre a ouvir estas coisas; quando estou em casa, se calhar tenho os ouvidos cheios e preciso de descansar, para no dia a seguir ouvir mais.

Por Rita Sousa Vieira

Vê a entrevista aqui:

Escuta o disco aqui: